Intrigen, Loyalitäten und ein Erbe, das die Partei spaltet: In der CDU tobt ein interner Machtkampf, der an die großen Schlachten der Vergangenheit erinnert. Während eine Gruppe das Erbe Angela Merkels verteidigt, drängt eine andere um die neue Gallionsfigur Friedrich Merz auf einen radikalen Kurswechsel. Im Zentrum: ein diskreter Strippenzieher mit besten Verbindungen – Bernhard Gauly. Er berät diskret, doch sein Einfluss reicht tief. Wer setzt sich durch? Und welche Richtung schlägt die CDU ein? Wer steuert die Partei in der Post-Merkel-Ära?

Es ist ein vertrauliches Treffen in Berlin, und welches verschlossenen Türen ringen einflussreiche CDU-Strategen um die zukünftige Richtung der Partei. Argumente werden ins Feld geführt – es geht um mehr als bloße Strategie: Es geht um die Macht im Land. Ich habe die CDU in den Hochzeiten der Merkel-Jahre begleitet, die inneren Spannungen miterlebt. Die Gräben zwischen den Lagern sind tief, der Kampf um Einfluss tobt nun wieder im Verborgenen. Die Partei erneut am Scheideweg. Wer setzt sich durch? Und welche Rolle spielt ein Mann, den kaum jemand so richtig kennt, aber alle fürchten?

Inhalt

Inhaltsverzeichnis

Die zerrissene Volkspartei

Der Niedergang einer politischen Institution vollzieht sich selten spektakulär. Meist beginnt er schleichend, manifestiert sich in scheinbar nebensächlichen Episoden, bis plötzlich das ganze Ausmaß der Erosion sichtbar wird. Die jüngste Abstimmungsniederlage der CDU im Bundestag – ihr „Zustrombegrenzungsgesetz“ fand keine Mehrheit – ist solch ein Moment der Erkenntnis: Hier offenbart sich mehr als das taktische Scheitern eines überforderten Parteivorsitzenden. Es ist das Symptom einer tiefer liegenden Krise, die die deutsche Christdemokratie in ihrem Kern erschüttert.

Nicht enden wollender Kulturkampf

Im Maschinenraum der Union tobt seit Jahren ein Kampf um ihre politische Seele. Zwei fundamental unterschiedliche Politikverständnisse ringen um die Deutungshoheit: Hier die Erben des Merkel’schen Pragmatismus, dort die selbsternannten Bewahrer einer „wahren“ konservativen Identität. Dieser Konflikt, der sich während der Merkel-Jahre in unterschwelligem Grummeln manifestierte, bricht nun mit voller Wucht hervor.

Gespenster der Vergangenheit

Die Urszene dieses Konflikts lässt sich präzise datieren: 2002, als Angela Merkel den damaligen Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz aus dem Amt drängte. Was damals als persönliche Rivalität erschien, enthüllt sich heute als Vorbote einer tektonischen Verschiebung im konservativen Lager. Merkels nüchterner Pragmatismus, ihre Politik der kleinen Schritte und der behutsamen Modernisierung, stand in fundamentalem Gegensatz zu Merz‘ ideologisch gefestigtem Konservatismus.

Merkel-Paradox und moderner Kulturschock

Die Welt der frühen 2000er Jahre veränderte sich in atemberaubendem Tempo. Plötzlich sprach man auch in der CDU von „Liebe Freundinnen und Freunde“ oder „Bürgerinnen und Bürgern“. Es war die Zeit, als der einsame Eisbär auf seiner schmelzenden Scholle zum Symbol einer neuen Politik wurde und Angela Merkel mit ihrem Umweltminister Norbert Röttgen in Funktionskleidung die „Tagesschau“ dominierte.

In dieser sich wandelnden Welt erschien Friedrich Merz wie ein politischer Tasmanischer Teufel – ein Relikt aus einer Epoche, die es so nicht mehr gab. Er wurde zur Projektionsfläche all jener, die sich nach Turbokapitalismus, Filetsteak an Grillsauce und atomstrombetriebener Straßenbeleuchtung sehnten. Doch wie der Tasmanische Teufel, der sich an eine nicht mehr existierende Umwelt angepasst hatte, verkörperte Merz eine politische Spezies, deren Zeit abgelaufen war.

Die Tragik der Situation liegt in ihrer scheinbaren Ausweglosigkeit: Merkels erfolgreiche Modernisierung der CDU hatte die Partei nachhaltig verändert. Doch dieser Erfolg trug den Keim der aktuellen Krise bereits in sich. Je mehr sich die CDU zur pragmatischen Kraft der Mitte entwickelte, desto stärker wuchs der innere Widerstand jener Kräfte, die in dieser Entwicklung einen Verrat an konservativen Grundwerten sahen. Merz wurde ihr Heilsbringer – ein Mann von gestern, der das Gestern ins Heute zurückholen sollte.

Die zwei Seelen der Union

Das Merkel-Lager, heute vertreten durch Politiker wie Daniel Günther, steht für:

- Politik als Kunst des Möglichen

- Gesellschaftliche Integration als Leitbild

- Pragmatische Lösungen statt ideologischer Dogmen

- Führung durch Moderation und Ausgleich

Im Gegensatz dazu sammeln sich im restaurativen Lager jene Kräfte, die eine Rückkehr zu vermeintlich klaren Positionen fordern:

- Ideologische Verhärtung als Programm

- Konfrontation statt Konsens

- Rückwärtsgewandte Zukunftsangst

- Führung durch Konfrontation

Diese Spaltung durchzieht alle wesentlichen Politikfelder: Von der Migrations- über die Wirtschafts- bis zur Gesellschaftspolitik prallen diese unterschiedlichen Grundverständnisse aufeinander.

Die inszenierte Führung

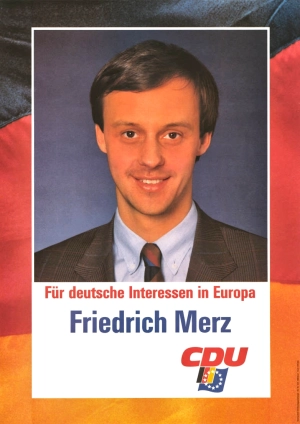

Konstruierter Heilsbringer Friedrich Merz

Dass ausgerechnet Friedrich Merz zum Protagonisten des restaurativen Lagers wurde, entbehrt nicht der Ironie. Wie ein politischer Dinosaurier, dessen fossile Überzeugungen durch modernste PR-Technik wiederbelebt werden sollten, trat er seinen Weg zur Parteispitze an. Die Beauftragung der Agentur Gauly Advisors markiert dabei einen Paradigmenwechsel in der Geschichte der Christdemokratie – zum ersten Mal wurde ein Parteivorsitzender nicht aus eigener Kraft, sondern durch externe Inszenierung an die Spitze gebracht. Die Kommunikation in der Hauptstadt Berlin hat sich stark verändert und so tun es auch die Kommunikationsagenturen – es gibt weitere bekannte Firmen wie etwa die Sherpas 365.

Die Gauly-Operation: „Make Merz Modern Again“

Die Dimensionen dieser politischen Reanimation sind bemerkenswert. Unter der Regie von Alexander Cordes, dem orchestrierenden Kopf bei Gauly Advisors, entstand ein minutiös durchkomponiertes Programm der Modernisierungskosmetik: Jede Geste wurde entstaubt, jeder Auftritt zeitgemäß choreographiert, selbst die Gesichtsausdrücke wurden auf „modern“ getrimmt und große Summen flossen vermutlich in den Versuch, einen Mann von gestern als Mann von morgen zu verkaufen.

Zumindest bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass es in den Bildarchiven kaum Fotos vom alten Friedrich Merz gibt. Einige wenige konnte man wohl nicht aus der kollektiven Erinnerung tilgen, etwa ein kleines Konvolut aus seiner Legislatur im Europäischen Parlament (EP) oder vereinzelte Lichtbilder in öffentlichen Archiven. Man wollte und hat den alten Fritze Merz bewusst aufgefrischt.

Bild eines chronischen Verlierers

Friedrich Merz‘ politische Karriere gleicht einer Perlenkette des Scheiterns. Seine Geschichte ist die eines Mannes, der nur dann „gewinnt“, wenn alle stärkeren Kandidaten bereits aus dem Rennen sind. Die Serie seiner Niederlagen ist bemerkenswert:

Erstes Aus 2002

Nach nur 31 Monaten verliert er den Fraktionsvorsitz an Angela Merkel – ein Trauma, das zwei Jahrzehnte nachwirken sollte.

Erfolgloser Phönix

Sein groß inszeniertes Comeback endet in einer Serie von Demütigungen:

- 2018: Scheitert trotz millionenschwerer PR-Maschinerie an AKK

- Januar 2021: Unterliegt selbst dem glücklosen Armin Laschet

- Dezember 2021: „Siegt“ endlich – aber nur, weil nach dem Bundestagsdebakel niemand sonst den Job will

- Januar 2022: Wird als „Restekandidat“ Parteichef – ein Pyrrhussieg par excellence

Meister des Verlierens

Was Merz von anderen gescheiterten Politikern unterscheidet, ist die bemerkenswerte Beharrlichkeit, mit der er das Scheitern kultiviert. Selbst als Parteivorsitzender perpetuiert er sein Verlierer-Image: Seine „Brandmauer“-Strategie scheitert, seine Migrationspolitik findet keine Mehrheit, seine Führungsansprüche verpuffen.

Devianz des Friedrich Merz

In Merz‘ politischem Verhalten zeigt sich ein konsistentes Muster der Abweichung von erfolgreichen Führungsprinzipien:

Unfähigkeit zur Integration

Wo Merkel verschiedene Strömungen zu moderieren verstand, zeigt sich bei Merz eine beharrliche Tendenz zur Polarisierung. Seine „Brandmauer“-Strategie etwa offenbart die fundamentale Unfähigkeit, komplexe politische Realitäten jenseits simpler Freund-Feind-Schemata zu erfassen.

Dogmatische Verhärtung

Die von Parteifreunden schon 2002 diagnostizierte „Neigung zur Dogmatik und zur Sturheit“ manifestiert sich heute in einer bemerkenswerten Lernresistenz. Selbst offensichtliche strategische Fehlkalkulationen führen nicht zur Korrektur des Kurses.

Inszenierung frisst ihre Kinder

Die professionelle PR-Maschinerie, die Merz‘ Comeback ermöglichte, erweist sich zunehmend als zweischneidiges Schwert. Je mehr die Inszenierung bröckelt, desto deutlicher tritt die Substanzlosigkeit des restaurativen Projekts hervor. Die minutiöse Kontrolle jeder öffentlichen Äußerung durch Gauly Advisors kann nicht kaschieren, was immer offensichtlicher wird: Hier wurde ein Führungsanspruch konstruiert, der jeder realen Grundlage entbehrt.

Symptom wird zur Krankheit

Die eigentliche Tragik liegt in der Transformation: Was als Symptom der Parteienkrise begann – die Sehnsucht nach klaren Verhältnissen, die Merz zu bedienen versprach –, entwickelt sich unter seiner Führung zur eigenständigen Krankheit. Seine politische Devianz, ursprünglich Ausdruck der Zerrissenheit der Union, verstärkt nun die Spaltung, die zu heilen sie vorgab.

Ende der Volkspartei?

Erosion einer politischen Institution

Die Krise der CDU reicht tiefer als die aktuelle Führungsschwäche. Dass sich die Partei ausgerechnet einem Mann anvertraut, der wie ein politischer Zeitreisender aus den 1990er Jahren wirkt, ist mehr als eine personelle Fehlentscheidung – es stellt die Frage nach der Zukunftsfähigkeit des Volkspartei-Modells im 21. Jahrhundert. Die traditionelle Stärke der Union lag in ihrer Fähigkeit zur Integration verschiedener gesellschaftlicher Strömungen – eine Kunst, die unter der Führung eines durch PR-Agenturen modernisierten Gestrigen zusehends verloren geht.

Versagen der Integration

Die fundamentale Schwäche des aktuellen CDU-Kurses liegt in der Verwechslung von Führung mit Konfrontation. Während Angela Merkel die verschiedenen Parteiflügel durch geschickte Moderation zusammenhielt, setzt ihr Nachfolger auf Polarisierung. Diese Strategie mag kurzfristig mediale Aufmerksamkeit generieren – langfristig untergräbt sie jedoch die Integrationskraft, die das Wesen einer Volkspartei ausmacht.

Phantomschmerz der Macht

Der Verlust der Regierungsverantwortung hat in der CDU eine gefährliche Dynamik freigesetzt. Die Sehnsucht nach der verlorenen Macht artikuliert sich in zunehmend destruktiven Mustern:

- Fundamentalopposition statt konstruktiver Alternativen

- Ideologische Verhärtung statt pragmatischer Lösungen

- Taktische Manöver statt strategischer Vision

Strukturelle Dimension

Der aktuelle Zustand der CDU ist Symptom einer tieferen Transformation des politischen Systems. Die klassische Volkspartei, die verschiedene gesellschaftliche Milieus integrierte, verliert in einer fragmentierten Gesellschaft ihre Funktion. Drei mögliche Entwicklungspfade zeichnen sich ab:

Weg der Modernisierung

Eine Rückkehr zum pragmatischen Modernisierungskurs der Merkel-Ära. Dies würde bedeuten:

- Öffnung zur gesellschaftlichen Mitte

- Flexible Anpassung an neue Realitäten

- Integration statt Ausgrenzung

Weg der Verhärtung

Die Fortsetzung des aktuellen Kurses der ideologischen Polarisierung:

- Verschärfung der Konfrontation

- Weitere Entfremdung von moderaten Wählern

- Risiko der dauerhaften Marginalisierung

Weg der Spaltung

Die möglicherweise unvermeidliche Konsequenz der aktuellen Entwicklung:

- Aufbrechen in verschiedene Teilparteien

- Ende des Volkspartei-Modells

- Neuordnung der politischen Landschaft

Niedergangsdialektik

Die aktuelle Führungskrise der CDU erscheint in dieser Perspektive als Teil einer dialektischen Entwicklung: Die erfolgreiche Modernisierung unter Merkel schuf jene Gegenkräfte, die nun in Form eines durch PR-Agenturen aufgebauten Gegenentwurfs die Partei zu zerreißen drohen. Die Unfähigkeit zur Synthese dieser widerstreitenden Kräfte könnte das Ende der CDU als Volkspartei bedeuten.

Zukunft des Konservativen?

Die eigentliche Frage geht über die Zukunft der CDU hinaus: Wie lässt sich konservative Politik im 21. Jahrhundert gestalten? Die aktuelle Krise zeigt die Grenzen eines rückwärtsgewandten Konservatismus, der komplexe Gegenwartsprobleme mit den Antworten von gestern zu lösen versucht.

Preis der Inszenierung

Die Beauftragung von Gauly Advisors markiert dabei einen echten Wendepunkt: Den Moment, in dem die CDU begann, Inszenierung über Substanz zu stellen. Die sechsstelligen Investitionen in die Konstruktion einer Führungsfigur symbolisieren den Verlust jener authentischen Führungskraft, die die Partei einst auszeichnete.

Die Zukunft der CDU wird sich nicht an der Frage entscheiden, ob Friedrich Merz scheitert oder reüssiert. Sie wird sich daran entscheiden, ob die Partei einen Weg findet, ihre verschiedenen Strömungen neu zu integrieren – oder ob sie als weiteres Opfer einer gesellschaftlichen Fragmentierung in die Geschichte eingeht, die das klassische Modell der Volkspartei obsolet macht.